Etude comparative du FN et de l’UDC : deux partis nationaux-populistes d’extrême-droite ?

| Quelle est la signification du concept d’extrême-droite ? Peut-il être assimilé à tous les partis nationaux-populistes actuels qui ne cessent de croître électoralement ?

Quelle est la différence entre « droite radicale » et « extrême-droite » ? |

Le contexte actuel est caractérisé par une crise européenne au niveau politique, institutionnel, économique et social visible, par l’arrivée massive de réfugiés, par la faible croissance du PIB, le chômage, la crise de la dette pour les pays du Sud, et plus récemment par les problèmes liés au terrorisme transnational. De manière corrélationnelle, des partis non-traditionnels dont le discours conteste la volonté et les décisions des élites nationales et européennes, émergent avec l’ambition de prôner un nouvel ordre social, politique et économique. En ce sens, il semble utile d’étudier de manière comparative deux partis qualifiés par le sens commun d’ « extrême-droite » : l’Union Démocratique du Centre (UDC) en Suisse et le Front National (FN) en France, qui ne cessent de croître électoralement, avec un effet certain de mise sur agenda des problèmes d’actualité. Un solide ancrage dans le système partisan des deux partis est visible, notamment par leurs résultats électoraux en hausse, constatés par le politologue suisse Oscar Mazzoleni, qui évoque que l’UDC a plus que doublé son score entre 1991 et 2003, avec pour conséquence un bouleversement du paysage politique (Mazzoleni 2005 : 663). De la même manière, « depuis le milieu des années quatre-vingts, le Front National exerce une influence croissante dans l’espace politique français » (Les notes de la Fondation Jean-Jaurès : entretien avec Pascal Perrineau et Pierre Martin). Ce phénomène a notamment été visible lors des élections européennes de 2014, à la suite desquelles le FN est arrivé en tête, et des élections régionales de 2015.

L’objectif de ce texte est de distinguer deux partis qui occupent une large place dans le champ politique, et qui semblent porter une même idéologie, étant de ce fait à première vue similaires dans leurs caractéristiques. Nous irons contre le sens commun en prônant que, dans une perspective historique, le concept d’extrême-droite peut être associé à un parti comme le FN; l’UDC étant étrangère à cette histoire. En ce sens, il nous semble important de clarifier des concepts qui servent aux politologues et aux journalistes, à qualifier et à classer les partis, car ils ne sont pas neutres mais ont une signification précise et sont porteurs de sens. Dans une première partie, nous montrerons qu’il existe une base idéologique commune entre le FN et l’UDC, ce qui nous permettra de les classer dans la famille des « Nationaux-populistes ». Puis, dans une deuxième partie, nous dresserons un bref historique des deux partis, afin de mettre en avant le fait que l’histoire est un facteur pouvant nous aider à nommer, classifier et donc à distinguer les deux partis. Nous discuterons en ce sens de l’impact du terme d’« extrême-droite », afin de montrer que ce terme concerne uniquement certains mouvements dans une perspective historique et actuelle. Nous verrons au final que le concept de « droite radicale » semble plus adapté à un parti comme l’UDC.

Deux partis non-traditionnels : un trait commun à l’UDC et au FN ? Une comparaison idéologique

Un des moyens de comparer deux partis est d’analyser leurs ressemblances et dissemblances au niveau idéologique. En effet, s’intéresser à l’idéologie permet d’observer, au concret, les discours et les actions des partis qui reflètent leurs stratégies, avec la possibilité de les classer sur l’axe gauche-droite de manière relative par rapport à leurs concurrents. C’est de cette manière que procède le politologue suisse Oscar Mazzoleni pour comparer l’UDC aux autres partis nationaux-populistes, comme nous allons le voir à présent.

La littérature scientifique internationale semble, en général, s’accorder sur quelques traits communs de partis tels que le FPÖ en Autriche, le Front National, la Lega Nord en Italie, l’UDC (Mazzoleni 2008 : 116). Cette affirmation nous amène à la question suivante. Dans son ouvrage “Nationalisme et populisme en Suisse” (2008), le politologue suisse Oscar Mazzoleni dresse les caractéristiques communes aux partis nationaux-populistes : Tout d’abord, le programme, les discours et styles de ces partis possèdent des caractéristiques originales. De fait, il est difficilement possible de les inclure au sein des différentes familles politiques démocratiques qui dominent l’Europe occidentale de l’après-guerre, comme les familles démocrate-chrétiennes, socialistes et libérales, bien qu’ils en soient partiellement issus. De surcroît, l’euroscepticisme les rassemble. En effet, ils ne se reconnaissent pas dans une “nouvelle famille” commune européenne, bien que des alliances ponctuelles existent entre une partie des forces représentées au parlement européen. Ils sont tous ancrés à droite de l’échiquier politique. Souvent, ils utilisent des stratégies d’attaque radicales à l’encontre des partis dominants et la classe politique en place, sans pour autant être réfractaires au système politique existant, ni aux élections ou aux alliances électorales occasionnelles avec les partis issus des familles politiques traditionnelles, ce qui semble d’ailleurs être un paradoxe ; enfin, le thème de la sécurité et de l’ordre public occupent une place importante dans leurs programmes. Ces partis prônent des politiques restrictives en matière d’immigration et de “ défense “ de l’identité culturelle et revendiquent sous diverses formes une “préférence nationale“ (Mazzoleni 2008 : 116). En bref, grâce à l’idéologie, nous avons pu mettre sur un pied d’égalité les deux partis, afin de pouvoir maintenant « comparer le comparable », c’est à dire deux forces pas totalement opposées.

L’enjeu de la sémantique : « extrême-droite » ou « national-populisme » ?

Deux partis nationaux-populistes

Par sémantique, selon une perspective wéberienne, il est entendu ici les termes non neutres permettant de qualifier, classer les partis, qui ont pour effet certain de produire du sens chez les acteurs.En se référant au politogue français Pierre-André Taguieff, Oscar Mazzoleni explique pourquoi le terme de « National-Populiste » semble plus adapté pour caractériser des partis tels que le FN ou l’UDC, même si comme tout « label », il risque de limiter le phénomène qu’il veut appréhender. Le terme de « National-populisme » vient élargir le terme de « populisme » en le liant au « Nationalisme », avec un accent mis sur la défense d’une identité nationale supposée menacée. L’accent est mis sur le « contenu idéologique », et sur ce que Taguieff appelle la « dimension identitaire ». Cet auteur distingue dans le populisme une dimension « protestataire », axée sur la valorisation du peuple et des élites, et une dimension identitaire, qui renvoie surtout dans le populisme actuel, à « la défense d’une identité nationale qu’on suppose menacée » (Mazzoleni 2008 : 123).

Bref historique des deux partis

L’UDC d’aujourd’hui tient ses origines d’une formation paysanne et modérée. C’est en effet un ancien parti agrarien, qui c’est ensuite radicalisé avec Blocher . Mazzoleni parle d’une « nouvelle UDC » dont le succès semble explicable du fait que le parti a rompu avec son pragmatisme traditionnel et a entamé un processus de radicalisation visible par un ancrage idéologique à droite à partir des années 1990 (Mazzoleni 2008 : 128). En d’autres termes, on peut parler d’un « tournant dans l’agenda et les stratégies politiques du parti » (Mazzoleni 2008 : 13). L’auteur parle d’une « nouvelle UDC, qui s’est distinguée par une volonté de diminution de l’Etat providence dans divers domaines, aussi bien économiques que sociaux » (Mazzoleni 2005 : 674). Cependant, il précise que l’UDC est un parti hétérogène, dont les sections varient selon les cantons.

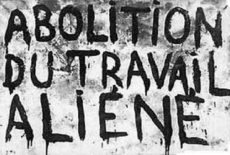

A l’inverse, le FN tire ses racines du pétainisme, du colonialisme et du poujadisme de l’après deuxième guerre (Slate 03.10.2013 : « Le FN est-il un parti d’extrême droite ? »), ce dernier étant un mouvement corporatiste et populiste de droite apparu en France au début des années 1950. Le politologue italien Pierro Ignazi constate que le FN, né en 1972, a de très faibles résultats électoraux, « sa présence politique insignifiante le reléguant alors parmi les nombreux groupuscules d’extrême-droite » (Ignazi in Mayer 1993 : 63). Cependant, le FN de Marine Le Pen a tenté un processus de « dédiabolisation » par rapport aux années de présidence de Jean-Marie Le Pen (Analyses IRIS, Jean-Yves Camus 01.06.13); c’est à dire que le parti tente actuellement de normaliser son image et de gommer son ADN politique, clairement située dans l’extrême-droite historique (Camus 2014 : 8). Dans cette perspective, en se basant sur le travail d’Erwan Lecoeur, la sociologue Bénédicte Havard-Duclos affirme que le FN a réussi à “sortir des droites nationales et nationalistes” suivant des logiques groupusculaires. Le parti a en effet réalisé un “compromis entre les différentes tendances, idéologies, traditions, manières de vivre son nationalisme” (Lecoeur in Havard-Duclos 2004 : 134-135). C’est ce que montre le politologue français Pascal Perrineau en parlant de “confluences de la gauche et du frontisme”. Le discours du FN s’est largement orienté vers les thématiques de gauche, notamment celles de “la République, de la laïcité, de l’Etat et des services publics, mais aussi de la taxation accrue du capital, de la relance par les salaires, de la hausse des droits de douane” (Perrineau, Huffington Post : 19.10.15).

Le FN rattrapé par son passé

Malgré le fait qu’il existe une dimension « nationale » et « populiste » au sein de l’UDC et du FN, ce dernier peut être d’autant plus caractérisé comme étant un parti d’ « extrême-droite », idée partagée par le spécialiste des radicalités politiques Jean-Yves Camus dans une analyse IRIS du 13.09.2011 dont le titre est « Le FN est toujours un parti d’extrême-droite ».

Selon Oscar Mazzoleni, la question de l’héritage idéologique est souvent décisive. Ce « label » est surtout utilisé pour qualifier des mouvements contemporains qui manifestent des liens plus ou moins directs avec des expériences politiques de l’entre deux-guerres, surtout dans des pays comme l’Allemagne, la France ou l’Autriche. Le concept même d’ « extrême-droite » remonte en effet aux études sur les fascismes des années 1920-1930. (Mazzoleni 2008 : 126). C’est pourquoi Oscar Mazzoleni précise qu’« à l’égard de l’UDC, les politologues conviennent, dans les principales recherches, que le concept d’ « extrême-droite » est peu satisfaisant » (Ibid., : 128). Au risque d’assimiler le parti à des groupuscules « d’extrême-droite » à héritage nazi ou fasciste.

Cependant, cette attribution de « labels » vis-à-vis des partis en fonction de leur histoire est largement contestable. En effet, ceux-ci risquent de « figer » le parti sur une période historique, avec pour conséquence une vision anachronique du phénomène. Certes, les partis se transforment, font évoluer au cours du temps leur stratégie pour justement tenter de dominer le champ politique, ce qui a surtout été visible dans le cas de l’UDC avec sa « radicalisation » (Mazzoleni 2008) et dans le cas du FN avec sa « dédiabolisation » (Camus 2014).

« Extrême-droite » versus « droite radicale »

Tandis que pour certains auteurs le concept de « droite radicale » est similaire à celui d’ « extrême-droite », le terme de « droite radicale » semble plus approprié pour certains spécialistes, notamment anglo-saxons car il « se limite à la contestation envers l’ordre démocratique constitué » (Mazzoleni 2008 : 126-127). Parler d’ « extrême-droite » renverrait à une « connotation subversive, antidémocratique » (Ibid.).

Sur cette question de la démocratie, Jean-Yves Camus explique que le parti de « droite populiste » qu’est l’UDC, ayant pour caractéristiques présumées la « xénophobie et l’ethnodifférentialisme », est issu de « scissions de la droite conservatrice, effectuées à partir d’un refus du multiculturalisme, de l’Europe et de la démocratie représentative en lui préférant la démocratie directe » (Analyses IRIS, Camus, 31.01.12). En d’autres termes, l’UDC est un parti associé à la démocratie directe puisqu’il y participe activement au travers du lancement d’initiatives et de référendums. Quant au FN, il est constamment discrédité par ses adversaires politiques. Les critiques à sont encontre visent majoritairement à dire qu’il est « un danger pour la démocratie » (M.Valls cité dans Ladepeche.fr : 09.02.2015). En dehors de ces phrases visant à disqualifier l’adversaire dans le cadre du jeu politique, il y a une véritable peur du FN en lien avec la présidence de Jean-Marie Le Pen, la stratégie de « dédiabolisation » évoquée par Camus n’étant pas encore achevée.

Cette vision antagoniste, établissant une stricte division entre le FN et la démocratie, vient donc accentuer l’idée d’un FN comme étant d’ « extrême-droite », terme qui fait référence à des périodes troubles de l’histoire comme nous l’avons vu précédemment. De surcroît, la question de l’ambivalence du lien entre la « valorisation de la liberté individuelle », le « moins d’Etat » et certaines valeurs morales conservatrices comme la « défense de la famille et la patrie » ou « le retour à la loi de l’ordre » serait un « important critère de démarquage entre cette droite radicale « postindustrielle » et « l’autoritarisme de l’extrême-droite droite traditionnelle (Mazzoleni 2008 : 126-127). L’UDC de Blocher a en effet ces caractéristiques, tandis que comme nous l’avons vu, le FN est passé d’une logique libéraliste avec Jean-Marie Le Pen à une logique interventionniste depuis que Marine Le Pen a pris la présidence du parti. Oscar Mazzoleni est cependant conscient de la limite de la frontière entre l’extrémisme de droite et le radicalisme de droite, du fait des « ambiguïtés et des dérives dont ces formations font souvent preuve ». Néanmoins, on peut toutefois la « définir sur la base du discours et de ses mots d’ordre, mais aussi sur le style et les formes d’action (plus ou moins violentes), internes ou externes aux institutions parlementaires ou gouvernementales (Mazzoleni 2008 : 126-127).

Conclusion

En conclusion, nous avons pu nous rendre compte des enjeux importants de la sémantique. Des termes comme « extrême-droite », « national-populisme » ou « droite radicale » ont des significations spécifiques et ne regroupent pas l’ensemble des partis qui portent une base idéologique commune eurosceptique, contestataire etc. La particularité du concept d’ « extrême-droite » est qu’il détient une signification historique. Il ne peut donc concerner les mouvements qui n’ont pas de lien avec cette histoire. Nous avons néanmoins nuancé la perspective historique, car les partis sont mouvants. Aujourd’hui encore, c’est surtout la question de la plus ou moins grande proximité du parti avec la démocratie et de certaines valeurs « démocratiques », en général, qui permet ou non aux acteurs politiques, politologues de labéliser le parti d’« extrême-droite ».

Steven Kakon

Sources

CAMUS, Jean-Yves, LEBOURG, Nicolas « Les droites extrêmes en Europe », Seuil, 2015.

IGNAZI Piero, « Chapitre 3. Un nouvel acteur politique », in Nonna Mayer et al., Le Front national à découvert, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P) « Références », 1996.

LECOEUR Erwan, Un néo-populisme à la française. Trente ans de Front national, La Découverte, 2003 in HAVARD-DUCLOS Bénédicte, « A propos du Front national », Mouvements 2004/1 (n31).

MAZZOLENI, Oscar, « Nationalisme et populisme en Suisse – La radicalisation de la nouvelle UDC », Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008.

MAZZOLENI, Oscar et al., « Dimensions socio-professionnelles et explications du vote en faveur de l’Union démocratique du centre en Suisse », Revue française de Science politique, 2005/4 (Vol.55).

Fondation

Les notes de la Fondation Jean-Jaurès, « L’électorat FN – Droitisation du vote ouvrier ou “ gaucho-lepénisme“ : diversité d’analyses pour un même état de fait », entretien avec Pascal Perrineau et Pierre Martin.

Webogaphie

Analyses IRIS, Jean-Yves Camus : « Le FN poursuit la dédiabolisation », 01.06.2013, http://www.iris-france.org/44582-marine-le-pen-poursuit-la-ddiabolisation/, consulté le 09.02.16.

Analyses IRIS, Jean-Yves Camus : « Le FN est toujours un parti d’extrême droite », 13.09.2011, http://www.iris-france.org/44947-le-fn-est-toujours-un-parti-dextrme-droite/, consulté le 12.02.2016.

Analyses IRIS, Jean-Yves Camus : « Un état des lieux de l’extrême-droite en Europe », 31.01.2012, http://www.iris-france.org/44853-un-tat-des-lieux-de-lextrme-droite-en-europe/, consulté le 12.02.2016.

Article Slate.fr, « Le FN est-il un parti d’extrême-droite ?, 01.04.2011, http://www.slate.fr/story/36275/fn-extreme-droite, consulté le 04.04.16.

Article Ladepeche.fr, « Le FN représente un “véritable danger“ selon Valls », 09.02.2015, http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/09/2046360-le-fn-represente-un-veritable-danger-selon-valls.html, consulté le 04.04.16.

CAMUS Jean-Yves, « Le Front National (FN), une droite radicale française ? », Friedrich Ebert Stiftung, Bureau de Paris, Avril 2014, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/paris/10669.pdf, consulté le 02.04.16.

PERRINEAU, Pascal « Les confluences de la gauche et du frontisme », Huffington post, 19.10.15, http://www.huffingtonpost.fr/pascal-perrineau/les-confluences-de-la-gauche-et-du-frontisme_b_8206016.html, consulté le 02.04.16.

Images

LE TEMPS, UDC et Front national: ce qui les distingue, ce qui les rapproche, https://www.letemps.ch/suisse/2015/12/08/udc-front-national-distingue-rapproche, 08.12.2015.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.