Le changement dans les Variétés du Capitalisme

tonotfallasleep.blogspot.ch - Arman’s accumulations of single things from the everyday

Au cours des années 70, alors que les principes keynésiens avaient jusque-là prédominé, l’inflation et le chômage frappent une grande partie des économies mondiales et les analyses de l’économiste britannique sont perçues comme étant incapables d’interpréter la nouvelle phase récessionnaire qui heurte le continent. C’est pourquoi, de nouveaux courants émergent, lesquels focalisent leur attention sur le rôle des facteurs institutionnels et envisagent le déclin de l’ « Etat social keynésien ». Avec une une démarche analytique proprement comparative, l’économie politique comparée s’institue en discipline, prenant pour objet les divers cadres institutionnels nationaux en vue de déterminer quels sont les modèles les plus à mêmes de rendre compte de cette nouvelle conjoncture, bien éloignée de l’euphorie des Trente Glorieuses et marquée par des tensions sociales et politiques croissantes. En effet, dès lors que la principale alternative au modèle capitaliste s’effondre avec la chute de l’URSS, émergent des recherches sur les diversités des organisations économiques tentant de rendre compte des transformations ayant cours au coeur des pays de l’OCDE. Ainsi, plusieurs approches du capitalisme comparé se succèdent et se différencient en fonction de la dimension sur laquelle elles se concentrent (modernisation, néocorporatisme, systèmes sociaux de production). Dans le prolongement de ces divers programmes de recherche, l’approche des Variétés du capitalisme (VoC) de Hall et Soskice marquera un tournant puisque le texte qui porte le même nom va fournir un cadre d’analyse rigoureux et systématique visant à mettre en évidence la diversité des organisations des systèmes capitalistes développés. Il s’agit dans cette nouvelle perspective de déterminer dans quelle mesure l’encadrement institutionnel de l’économie influence les dynamiques interactives en son sein, en combinant des perspectives macro puis microéconomiques qui mettent l’accent sur les « mécanismes par lesquels le comportement des entreprises est affecté par les institutions de l’économie politique » (Hall et Soskice, 2002 : 51). Cette nouvelle approche comparative permet de rendre compte des dynamiques de changement au sein des économies nationales et des mécanismes à l’oeuvre à l’origine des transformations organisationnelles de l’économie. Critiqué par certains auteurs comme étant un modèle trop statique, dénonçant ainsi son déterminisme institutionnel; d’autres auteurs et parmi lesquels Hancké, Rhodes et Thatcher avancent le contraire, arguant en faveur d’une conception flexible des institutions, étant constamment l’objet de renégociations. De fait, il s’agira dans ce travail de discuter de la conception du changement prônée par l’approche des Variétés du capitalisme dans un contexte de globalisation. Pour ce faire, il s’agira dans un premier temps de penser le changement à partir de l’approche amendée par Hancké des VoC, laquelle met en évidence les moteurs du changement au sein des systèmes nationaux, lesquels s’inscrivent dans une logique de path dependency. Après quoi, il s’agira d’inscrire notre réflexion dans le contexte de la globalisation, au sein duquel, les dynamiques du changement sont transnationalisées et peuvent être radicales. L’on soulignera à cet effet le rôle clé joué par les idées. Enfin, après avoir ainsi mis en cause le nationalisme méthodologique au coeur de l’approche des VoC, il s’agira de nuancer notre propos en soulignant l’importance de l’Etat dans les processus de changement.

Le changement incrémental: une perspective d’économie politique comparée

Adoptant une perspective relationnelle, au centre de l’analyse des auteurs se trouvent les entreprises, lesquelles sont perçues comme des acteurs rationnels poursuivant des stratégies au sein de 5 sphères d’activités[1] qui requièrent des relations spécifiques de coordination selon les contextes institutionnels nationaux. Alors que cette approche est devenue une référence dans la discipline de l’économie politique comparée, des critiques ont pullulé en provenance de nombreux détracteurs et face auxquels certains auteurs se sont érigés en gardes du cadre d’analyse qu’est le VoC. Parmi eux, Hancké, Rhodes et Thatcher qui adoptent une posture se situant très clairement dans le prolongement du cadre d’analyse de l’approche des variétés du capitalisme (VoC) proposée par Hall et Soskice. Tout au plus, Hancké et al. proposent de dynamiser le modèle analytique, notamment en pensant les changements institutionnels à la lumière des réseaux et des coalitions transclasses à leur origine. Ainsi, ces auteurs font des institutions une variable dépendante, objet de négociations entre réseaux d’acteurs dont il s’agit d’expliquer leur formation et constitue par-là même, un réel apport à l’approche comparative des variétés du capitalisme.

Hancké, Rhodes et Thatcher s’attachent à expliquer la formation historique de réseaux d’élites, progressivement institutionnalisés et qui, par le biais d’interactions stratégiques, parviennent à prendre le contrôle de leviers politiques déterminants quant aux politiques économiques. Dans cette perspective, les institutions adoptent une nature proprement dynamique et évolutive en fonction des rapports de forces entre groupes sociaux et économiques. Toutefois, politiquement structurés, ces réseaux parviennent à reproduire les structures institutionnelles au sein desquelles ils occupent une position dominante. Des mécanismes de reproduction des structures de domination sont institutionnalisées en vue de permettre une cohérence entre intérêts des élites et gouvernance économique. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’on retrouve en France, un système stato-centré, au coeur duquel le Trésor occupe un rôle central dans l’allocation des crédits industriels et le système des Grandes Écoles contribue au maintien d’une élite déterminée au sommet de l’Etat; en Allemagne, de larges associations industrielles bâties sur un savoir technique, sont parvenues à tisser des liens puissants constituant des cartels industrialo-financiers, composés de banques et d’industries (Hancké et al., 2007 : 20 – 22). Les diverses formes de coordination institutionnelles découlant de ces intérêts corporatistes, constituent autant de fenêtres d’opportunités sans cesse renouvelées en vue de la structuration de blocs de coordination favorables à la compatibilité entre intérêts des élites économiques et avantages institutionnels comparatifs que ces sous-groupes constitués peuvent en tirer.

Ici, le concept d’avantages institutionnels comparatifs est déterminant dans la mesure où, en grande partie, ces derniers reflètent la volonté des intérêts les plus puissants à l’échelle nationale. Par exemple, les fractions dominantes des classes économiques, à savoir les propriétaires des grandes firmes nationales au sein des économies coordonnées (CME), jouiront d’une architecture institutionnelle répondant pleinement aux intérêts qui sont les leurs (Hancké et al., 2007 : 24). De même au sein des économies de marchés libérales (LME), au sein desquelles ces mêmes fractions de classes bénéficierons d’un système de coordination des relations de travail, dont la fluidité favorisera les stratégies court-termistes conformes aux logiques des marchés financiers. Tentant de dépasser un certain déterminisme institutionnel, les auteurs incluent la dimension politique dans leur analyse et inscrivent par conséquent leur approche dans une approche comparative de type néo-fonctionnaliste, qui rend compte d’une dynamique top-down, en ce que les élites jouent un rôle déterminant dans les changements des formes institutionnelles de coordination. Erigées en puissantes castes, ces coalitions entre fractions de classes dominantes apparaissent en véritables veto players à l’heure de réformer l’organisation économique et sociale prévalente. Cependant, les élites économiques ne pourraient à elles seules décider du sort institutionnel d’un Etat. Sachant que toute gouvernance économique ne peut se faire sans les relations de travail, il est nécessaire de se coaliser avec les fractions de classes dominantes issues du travail. De sorte que le moteur du changement se situe ainsi entre les mains des coalitions entre fractions dominantes de classes allant du travail au capital. Une fois ces coalitions transclasses constituées, celles-ci deviennent capables de mutualiser leurs intérêts, de sorte que les modes de coordination nationaux en deviennent la simple manifestation institutionnelle. Ces coalitions entre fractions de classes dominantes, ont ainsi le pouvoir d’orienter la régulation de l’économie politique nationale en leur faveur, ce qui peut porter préjudice à certains secteurs moins organisés ou encore à des manufactures de moindre importance. Par conséquent, l’Etat semble n’être plus qu’un support institutionnel, au sein duquel des réseaux d’acteurs institutionnalisés parviennent, tout en maximisant de manière optimale leurs intérêts, à verrouiller le pouvoir politique et économique. Hugh Heclo parle même de sub-government pour caractériser les transactions collusives au sein d’un triangle de fer composé d’acteurs collectifs gouvernementaux, administratifs ainsi que issus du secteur privé et lesquels tendent à empêcher tout changement majeur des conditions de coordination à l’échelle nationale (Heclo, 1974). Inscris dans une perspective de path dependency, les auteurs soulignent ainsi le caractère incrémental de tout changement, lequel est de fait contraint par les sentiers battus que constituent notamment les avantages institutionnels comparatifs et les systèmes de coordination développés qui sont le fruits de négociations entre élites nationales.

La force des idées dans le contexte de la globalisation

Pourtant, un profond changement a lieu au cours des années soixante-dix, lequel se décline en trois indicateurs majeurs. D’abord, malgré la décélération des taux de croissance des économies de l’OCDE au cours de cette période, il y a une augmentation exponentielle du commerce international. En effet, les flux et échanges annuels se sont multipliés par vingt entre 1967 et 1994 ; le PIB mondial s’est multiplié par dix, la part des exportations sur le PIB a pratiquement doublée, et ces processus donnent lieu à une intensification de la concurrence à l’échelle internationale (Trigilia, 2002 : 216). Ensuite, l’on voit apparaître un accroissement majeur des investissements directs à l’étranger, notamment dans la production manufacturière qui aurait atteint 25% du total de la production mondiale dans ce type de secteur (ibid). Enfin, une intégration toujours plus poussée des économies nationales dans la globalisation financiarisée (ibid). Ce phénomène s’est traduit par une interdépendance toujours plus déterminante entre les économies nationales et l’effondrement du système de Bretton woods n’a fait qu’accélérer la dynamique de soumission des économies nationales à la discipline du marché. Il y a donc de fait, un processus de convergence conduit par la vague de la globalisation, faisant tendre les économies coordonnées vers des modèles de capitalisme de type anglo-saxon, lesquels sont largement régulés par le marché.

Afin de rendre compte de cette profonde transformation dans l’organisation de l’ordre économique international et de ses effets sur les modèles de capitalismes nationaux, il apparaît opportun de recourir à une approche cognitive, laquelle semble plus à même de rendre compte de certains changements radicaux. Alors que les politiques économiques au sein des pays peuvent être relativement stables, celles-ci peuvent parfois connaître des changements majeurs qui déstabilisent les systèmes de croyances, en invalidant les anciennes matrices. Ce fut le cas dans le cadre de la montée des déséquilibres et de la stagflation dans les années 70, conduisant vers un renouveau néoclassique dont le référentiel global relevait du néolibéralisme (Muller). En effet, un nouveau Zeitgeist à l’échelle de l’économie mondiale voit le jour et implique de nouveaux mécanismes de coordination des comportements qui impliqueront une dynamique d’ajustement de la part des référentiels sectoriels (les Etats), largement acquis jusqu’alors aux préceptes keynésiens.

Les rôles de médiateurs, en tant que condition nécessaire à la propagation du crédo libéral, seront occupés par les élites transnationales, dont nous avons vu plus haut la constitution dans le modèle de Hancké et ses collègues. Embrassant un nationalisme méthodologique quelque peu aveugle, l’approche des Variétés du capitalisme ne rend pas compte de ces réseaux transnationalisés et de leurs effets sur les économies nationales. Les politiques conformes au cadre normatif du laissez-faire et les injonctions de la part des ardents défenseurs des mécanismes de marché autorégulateurs ont provoqué des effets non négligeables sur les économies européennes, et en particulier sur les économies de marché coordonnées (CME). Un référentiel néolibéral que les élites transnationales se sont chargé de médiatiser et de mettre en mot, sens et action afin que le changement à l’échelle des Etats se fasse conformément à leurs intérêts. Ainsi, l’arrivée au pouvoir de Thatcher, Reagan et Kohl, constitue le fer de lance de cette intégration à marche forcée des économies nationales, par le biais de privatisations, de politiques fiscales restrictives ou encore de réductions des droits sociaux. À une échelle plus méso, les entreprises des économies de marché coordonnées, commencent à se financer sur les marchés financiers et les actionnaires occupent une place toujours plus importante dans la stratégie de gouvernance des entreprises. De nouveaux managers socialisés au crédo libéral arrivent à la tête des principales firmes et adoptent des stratégies relationnelles avec leurs salariés faisant fi des organisations syndicales. De manière tout à fait radicale, les logiques de marché ont supplanté les mécanismes de coordination entre acteurs sociaux et économiques qui avaient prévalus au cours des Trente Glorieuses et les politiques macro-économiques fondées sur l’offre ont laminé les préceptes économiques de type keynésiens.

De plus, dans un contexte de concurrence internationale, les firmes multinationales semblent jouer un rôle déterminant dans l’organisation des économies nationales. Les stratégies des acteurs se sont ainsi transformées et de nouvelles logiques ont prévalus au cœur même de ce processus de développement du capitalisme. Hancké et ses collègues, soulignent par ailleurs que la globalisation des échanges, renforce les avantages institutionnels comparatifs des investissements étrangers directs, en fonction des exigences du secteur ou de la multinationale des divers investisseurs (Hancké et al., 2007 : 6). La mobilité des capitaux et des stratégies d’implantations des entreprises qui avaient jusque-là prévalu dans les économies de marché libérales, est une tendance que l’on voit advenir, avec la libéralisation de l’économie, au sein des économies coordonnées. En effet, Bohle et Greskovitz soulignent notamment la capacité de certains acteurs transnationaux, notamment économiques et financiers, à définir les institutions des pays d’accueils conformément aux exigences des marchés, et ce au détriment des voix s’élevant à l’échelle nationale pour préserver le statu quo institutionnel. En effet, il apparait que les élites financières transnationales disposent d’un pouvoir autrement plus important que les fractions nationales dominantes vues plu haut, dans leur capacité à définir les formes institutionnelles souhaitées. Les Etats-nations, dépendants de la présence de ces acteurs transnationaux telles que les multinationales, sont sans cesse menacé par l’épée de Damoclès que constitue la menace de la délocalisation en cas de non conformité des institutions nationales à la discipline des marchés globalisés (Bohle et Greskovits, 2009 : 377). Il y a donc eu une forme de convergence en direction d’une complémentarité institutionnelle conforme aux régime libéraux, lesquels sont à la fois axés sur la valeur actionnariale et la bourse dans la gouvernance d’entreprise et peu protecteurs au niveau du marché du travail. En fait, il n’est pas question de concevoir le changement dans un contexte globalisé comme étant uniquement le fruit de chocs exogènes, mais plutôt le fruit d’une globalisation de l’accumulation du capital à travers des réseaux globaux de production, dont les transformations qu’ils exigent sont consubstantiels au développement du capitalisme mondialisé. Les transformations ont pu être par moments radicales et la domination de l’histoire institutionnelle a pu être tantôt battu en brèche par des paradigmes dont la puissance a su s’imposer au cours des périodes successives.

Bringing the states back in

Ainsi, l’on retrouve dans tous les pays de l’OCDE un tournant de politiques macro-économiques vers des politiques d’inspiration néo-classique en axant les objectifs économiques sur l’offre plutôt que sur la demande, dans la mesure où « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain »[2]. S’il y a un véritable tournant néoclassique, ceci se traduira par des politiques économiques et budgétaires d’inspiration néolibérales certes, mais dont les acteurs à leur origine sont les Etats, que l’on ne peut extirper du cadre d’analyse. En effet, Marx lui-même reconnaissait déjà que le capital ne choisit pas les conditions dans lesquelles il opère. En cela, l’analyse comparative des cadres institutionnels proposés par l’approche des Variétés du capitalisme garde de sa pertinence, pour autant qu’elle inclue dans son analyse l’importance des Etats dans la mise en œuvre des politiques économiques. « Bring the state back in » (Evans et al., 1985) disaient Skcopol, Evans et Rueshemeyer, en soulignant l’importance de l’Etat en tant qu’agent autonome capable d’influencer les clivages politiques et les dynamiques de l’action collective. Plus largement, l’Etat constitue un cadre légal de stabilisation institutionnel au sein duquel les acteurs économiques s’engagent sur un marché. Il ne s’agit donc pas de concevoir l’intervention étatique comme une entrave au fonctionnement économique, mais plutôt comme une production légale d’un cadre stabilisateur des interactions entre acteurs politique, économiques et sociaux. Ainsi, dans un contexte globalisé, il s’agit de rendre compte des dynamiques de changement différenciées selon les cadres institutionnels dans lesquels elles ont cours. En effet, l’intensité du changement sera variable au regard des mécanismes de coordinations à l’échelle de l’Etat-nation.

Dans cette perspective, Hancké, Rhodes et Thatcher, soulèvent dans l’approche des VoC, quatre exemples de mécanismes de coordination capables de façonner le changement : les structures organisationnelles associatives (économiques ou syndicales) ; les réseaux publics-privés informels ; les relations inter-entreprises et les négociations collectives relatives au système de formation ainsi qu’aux niveaux des salaires. En comparant les transformations de politiques économiques entre l’Allemagne de Kohl et l’Angleterre de Thatcher, Hall et Soskice analysent l’ampleur des changements sous l’impulsion des ces nouvelles majorités politiques au pouvoir. Ces changements sont beaucoup plus profonds en Angleterre, étant donné que Thatcher jouit de l’appui d’une fraction du patronat britannique, lequel est favorable à des libéralisations étendues, notamment sous formes de dérégulation financière et de privatisations. A contrario, en Allemagne, l’ampleur des réformes a été beaucoup plus incrémental car, étant traditionnellement une économie de type coordonnée, la question des relations industrielles en terme de droit du travail n’a pas pu être remise en cause par le gouvernement CDU de Helmut Kohl dans les années 80.

Toutefois, en inscrivant cette logique dans un contexte de globalisation, l’impact interne peut s’avérer plus conséquent et les changements plus radicaux, ces derniers tendant vers une forme de convergence. Dans cet ordre d’idées l’on peut avancer que l’intégration économique et monétaire de l’UE a constitué un vecteur important de régimes économiques internationaux, au même titre que l’ont été d’autres instances internationales telles l’OMC ou le FMI, lesquelles ont impliqués des références communes à la régulation libérale des économies de marché. De plus, les forces du marché et la concurrence internationale accrue qu’ils impliquent, rendent difficile toute forme de régulation restrictive en terme de marché de l’emploi (à l’instar du pacte de responsabilité en France) ou encore de politique fiscale (niches fiscales). Menaçant de délocaliser la production, bon nombre de multinationales parviennent à procéder à une capture d’agence propice à créer les changements favorables aux mécanismes de marché. De sorte que si le changement peut être refreiné par des arrangements institutionnels à l’échelle nationale, le processus de globalisation tend à les transcender et à uniformiser les organisations économiques. Pour autant, Suzanne Berger (citée par Triglia, 2002 : 220) s’oppose à ces arguments tendant à justifier une analyse du changement en terme de convergence institutionnelle par contrainte imitative sous l’effet de libéralisation des marchés économiques et financiers à l’échelle transnationale. Il n’est pas uniquement question d’intérêts transclasses bien structurés, capable de restreindre toute forme de changement. Certes, des ajustements institutionnels semblent être requis face à l’accroissement de la concurrence, qu’il s’agisse des relations industrielles ou des politiques économiques. Cependant, et en cela elle rejoint l’institutionnalisme historique de Hall et Soskice, les sentiers battus hérités des institutions et des acteurs à leur origine, constitue des sentiers de dépendance qui vont déterminer de fait les changements futurs associés à l’économie en question. En outre, il existe des formes spécifiques d’interdépendances institutionnelles, lesquelles matérialisent des formes d’avantages comparatifs trop importants pour être mis en cause. Bohle et Greskovits, quant à eux proposent une synthèse entre ces deux conceptions en insistant sur le fait que les changements peuvent certes être perçus comme graduels, néanmoins, c’est dans leur cumul que l’on peut dégager la radicalité et la profondeur des changements. (Bohle et Greskovits, 2009 : 376).

Conclusion

C’est pourquoi je conclurai en disant que lorsqu’il s’agit de penser l’intensité du changement à partir d’une approche comparative telle les VoC, il est nécessaire de combiner l’approche des « Trois I » de Peter Hall, incluant les intérêts, les institutions et les idées, cette dernière dimension qui est, a mon sens, quelque peu négligée dans le texte sur les variétés du capitalismes. En combinant ces dimensions, j’opterai plutôt pour une autre lentille conceptuelle permettant de penser le changement de manière non incrémentale. Ainsi je postulerai qu’il y a une dynamique du changement dans les capitalismes qui consiste dans de longues périodes de stabilité (policy monopolise), au cours desquelles il y a un verrouillage du pouvoir par les triangles de fer (iron triangles). Puis surgissent des périodes qui opèrent une rupture quant à la linéarité du changement et ce sous la forme d’un équilibre ponctué. Afin d’illustrer schématiquement le propos, l’on pourrait opposer la période de stabilité keynésienne constitutive des Trente glorieuses à l’épisode de rupture qu’à constitué le tournant néo-classique en tant qu’équilibre ponctué. Ceci a conduit à un profond attention-shift, au cours duquel l’attention n’a plus été portée sur la lutte contre le chômage par des politiques de relance fondées sur une politique dite « de la demande », mais par la lutte contre l’inflation, promouvant une politique dite « de l’offre ».

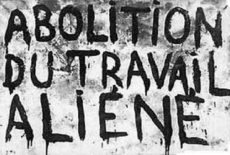

L’attention toute particulière accordée à l’importance des idées réside dans le fait qu’il est à mon sens nécessaire de souligner la dimension artificielle et contingente du capitalisme, comme étant une manifestation matérielle de pratiques discursives et de construction de sens véhiculées par des idées situées dans l’espace-temps. Ainsi, il m’importe de souligner la naturalisation du système capitaliste véhiculée par l’approche des VoC, en tant que système de production anhistorique, dont les variations ne sont que l’expression de changements incrémentaux. Le capitalisme est aujourd’hui le système de production le plus répandu et constitue un enjeu de lutte présentant des propriétés évolutives, que l’on peut lire au travers des dynamiques institutionnelles. Néanmoins, l’approche historicisante de l’évolution du capitalisme manque cruellement à l’analyse apportée par les VoC, car cette dernière véhicule une vision tronquée de l’histoire, essentiellement ancrée dans le moment présent et empêchant de ce fait, d’imaginer des possibles latéraux. Par ailleurs, l’analyse des changements institutionnels comme étant le fruit de luttes entre intérêts d’acteurs collectifs maximisateurs de leurs propres utilités, nie en quelque sorte la trame de fond du capitalisme et les dynamiques historiques qui lui sous-tendent.

A mon sens, une approche évolutive telle que proposée par Thomas Piketty est à ce propos fort bien venue, puisqu’elle rend compte des tendances historiques à l’accumulation et au creusement des inégalités sur le temps long. Une dynamique qui transcende les espaces territoriaux puisqu’elle contribue à l’échelle de l’étendue du capital transnationalisé, au retour d’une certaine classe que l’auteur français qualifie de nouveaux héritiers (Piketty, 2013). En effet, plusieurs travaux, et notamment celui de Piketty, montrent que les tendances qui sont à l’oeuvre, quelle que soit la forme que prend l’organisation institutionnelle du capitalisme, s’inscrivent dans une dynamique de répartition inégale de la richesse, notamment en mettant en avant le processus de concentration des patrimoines dans un monde marqué par une faible croissance et un taux de rendement exponentiel du capital (ibid). A mon sens, il est en effet nécessaire d’historiciser en vue d’appréhender de manière holistique les phénomènes économiques et de rendre compte des constructions sociales et discursives des relations marchandes, aussi bien que des réseaux d’acteurs engagés dans les processus de changements économiques. Ainsi, je reconnais aisément la vertu méthodologique de l’approche comparative des systèmes capitalistes, cependant, j’en conteste la portée théorique qui ne rend pas véritablement compte des relations de pouvoir sur le temps long.

Boris Colinas

Sources

– Carlo Trigilia, Sociologie économique, Paris : Armand Colin, 2002.

– Dorothee Bohle et Béla Greskovits, « Varieties of Capitalism and Capitalism tout court », in European Journal of Sociology, (3) 2009.

– Evans Peter B., Theda Skcopol et Dietrisch Rueshemeyer, Bringing the State back in, Cambridge : Cambridge University Press, 1985.

– Hancké Bob, Martin Rhodes and Mark Thatcher, Beyond Varieties of Capitalism, Oxford : Press University Oxford, 2007.

– Hugh Heclo et Aaron Wildawsky, The Private Government of Public Money: Community and Policy Inside British Politics, California : University of California Press, 1974.

– Peter A. Hall et David Soskice, « Les variétés du capitalisme » in Association recherche et régulation. L’année de la régulation, (6) 2002, pp. 47-124.

– Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris : Seuil, 2013.

[1] Relations industrielles; Formation professionnelle et éducation; Gouvernance d’entreprise; Relations interentreprises et Relations avec les salariés

[2] Énoncé par le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt le 3 novembre 1974 pour justifier un retournement de politique économique visant à réduire les salaires au risque de comprimer les débouchés des entreprises. Ainsi, le « Théorème de Schmidt » est le principal support des politiques économiques de « désinflation compétitive », visant à « restaurer les marges des entreprises » au détriment de l’emploi, ce dernier n’étant qu’une variable d’ajustement, censée se rétabli “après-demain” .